Hugues de Payns ou Hug de Pinós :

qui a fondé l’ordre des Templiers ?

Les enjeux d’une mystification

L’origine des Templiers, et l’identité de leur véritable fondateur, constituent à elles seules une énigme — une petite énigme dans la grande, l’immense énigme templière. Avec à la clef, l’ultime énigme des vingt derniers siècles : la vérité sur Jésus-Christ, sa vie, sa mort… et le sens de celles-ci.

C’est sous le nom de Hugo de Paganis que le fondateur des Templiers est mentionné pour la première fois. Cela est-il suffisant pour l’identifier à Hughes de Payns, petit seigneur bourguignon ou champenois né vers 1070 à côté de Troyes ? Non : cette identification, adoptée de manière officielle et quasi unanime, ne va pas de soi. « De fait, les mentions de Hugues de Payns, seigneur d’un village près de Troyes, ne correspondent jamais exactement à celles qui se réfèrent au maître du Temple. On trouve ainsi Hugo de Pedano, de Paenciis, de Paenz, de Pedans (1085-1113) et non Hugo de Paganis, de Paianis, de Pagano… », comme le résume Simonetta Cerrini (La Révolution des Templiers, Perrin, 2007.)

La version officielle repose en outre sur une source peu fiable : le chroniqueur ecclésiastique Héraclius d’Auvergne (1128-1190), qui a traduit en français le récit de Guillaume de Tyr (1130-1185). La chronique de Guillaume de Tyr, écrite entre 1175 et 1185 et intitulée Historia rerum transmarinarum, fut le premier compte-rendu de la Croisade et de la fondation du royaume franc de Jérusalem : Guillaume y mentionne l’ordre des « Pauvres Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon », et le nom de son fondateur, « Hugo de Paganis », tout court (sans titre ni mention d’origine). Héraclius, quant à lui, était un rival et un ennemi de Guillaume de Tyr : il était au service de Rome tandis que Guillaume était proche des Byzantins. Or, quand il a traduit le récit initial du latin vers le français, il y a ajouté la mention de l’origine de Hugues — « Hues de Paiens delez Troies » : « Hugues de Payns, près de Troyes » — qui ne figurait pas chez Guillaume de Tyr (alors que ce dernier fut plus proche des événements et des acteurs de l’époque qu’Héraclius). Et par la suite, aucun autre auteur n’a mentionné cette origine : seul Héraclius en a fait mention, ce qui laisse penser qu’il a menti, ou que la mention de Hugues de Payns « près de Troyes » a été ajoutée après coup, dans une copie ultérieure de son récit.

Pourquoi ?

Parce que la maffia romaine a essayé de faire croire qu’elle avait l’initiative sur un projet qui lui a, en fait, toujours échappé, et qu’elle a saboté par la suite, faute d’avoir pu le récupérer.

Il existe à ce jour quatre hypothèses alternatives sur la véritable identité du premier maître des Templiers : une piste ardéchoise, une piste italienne, une piste provençale et une piste catalane, que nous allons étudier ici.

Le chercheur espagnol Juan Garcia Atienza, dans sa remarquable étude sur La Mystique solaire des Templiers (Axis Mundi, 1992), a jeté un pavé dans la mare de l’historiographie templière, avec une hypothèse alors inconnue en France mais déjà ancienne en Espagne : le fondateur des Templiers ne fut pas Hugues de Payns mais le Catalan Hug de Pinós, seigneur de Bagà (1067-1117). D’après Atienza, « de nombreuses théories ont été avancées, jusqu’à des preuves présumées, pour appuyer la thèse (que nos voisins français nous pardonnent) de la paternité catalane de la fondation de l’Ordre [du Temple] ». Il ajoute qu’en dépit du « chauvinisme outrancier » de l’historiographie française sur les Templiers, il est indéniable que « le Temple joua son rôle d’une manière beaucoup plus évidente dans la Péninsule Ibérique que dans sa terre d’origine officiellement reconnue et jamais mise en doute » : nous allons y revenir, car il est clair que l’implantation et l’action des Templiers ont été, en effet, beaucoup plus importantes dans les royaumes ibériques et en Septimanie que partout ailleurs en Europe, ce qui est encore très largement ignoré — ou censuré ? — chez les historiens français1.

C’est un livre de José Maria Bereciartua-Olarra, paru à Burgos en 1957, intitulé La Orden de los Templarios 2, qui a exhumé cette information : le premier « maître du Temple » a donc été le Catalan Hug de Pinós, seigneur de Bagà, fils de l’amiral de Catalogne (et arrière-petit-fils du comte de Cerdagne et de Besalù, le flamboyant Oliba Cabreta). La petite ville de Bagà, dont le seigneur de Pinós prendra le nom, se trouve dans la région de Ripoll (le Ripollès) : nous sommes là dans le piémont pyrénéen, au pied des hauts plateaux de Cerdagne, non loin des antiques cités de La Seu d’Urgell et de Puigcerda.

Dans une rue de Bagà, au balcon d’une maison, le drapeau catalan orné du blason des Pinos.

Bagà se situe entre le mythique massif du Pedraforca d’un côté (à 2 509 m d’altitude) et le non moins mythique sanctuaire de Montgrony de l’autre (à 1 370 m d’altitude). C’est dans la chapelle mariale creusée dans la falaise de Montgrony que s’est joué l’acte fondateur de la Catalogne, au début du VIIIe siècle : neuf chevaliers, surnommés les « Barons de la Renommée » (Barones de la Fama), dirigés par Otger Cataló (appelé aussi Ogier le Danois), réunis autour d’une table ronde (tiens donc…), sous le regard de la Vierge Noire, ont juré de libérer la Gothie de l’invasion musulmane (et, ce qui est moins connu, de la préserver des prétentions carolingiennes). Ce fut sans doute là l’origine historique du concept de « guerre sainte », qui a dérivé ensuite sous la forme impérialiste et coloniale des Croisades, alors qu’il s’agissait au départ d’une guerre de libération nationale.

Le Pedaforca vu depuis la chapelle Sant Pere de Montgrony.

La chapelle de Montgrony, vue depuis la crête sommitale (une serre toute en roche percée).

Cet événement semble avoir été utilisé par la suite pour élaborer l’histoire fictive des neuf premiers chevaliers enfermés pendant neuf ans dans les écuries du temple de Salomon, à Jérusalem, fiction qui est à la base de la propagande officielle sur l’origine des Templiers. Dans quel but ? Exploiter un événement authentique — le serment des neuf barons à Montgrony — afin d’asseoir et de légitimer la tentative crapuleuse de l’Église romaine d’exploiter le déroulement des Croisades et l’action des Templiers pour les mettre à son profit, quitte à entraîner la perte des États latins de Terre-Sainte ainsi que la perte des Templiers…, la première ayant d’ailleurs servi à justifier la seconde.

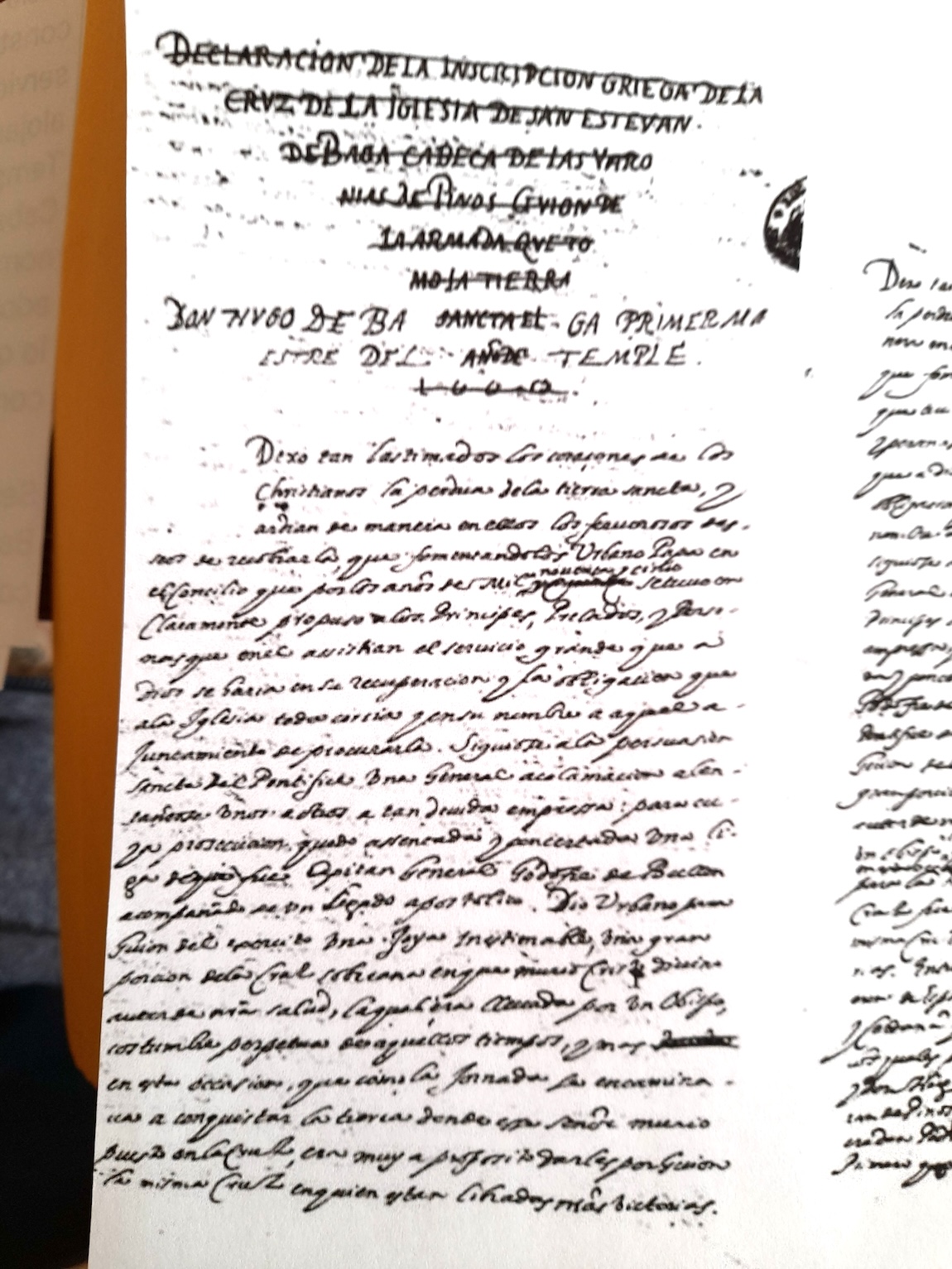

De quelle source provient la mention de Hug de Pinós comme fondateur des Templiers ? Un autre historien espagnol, Xavier Musquera (inédit en français), va nous le dire : « Nous devons au chercheur Rafael Alarcón Herrera d’avoir dépoussiéré un manuscrit, portant le numéro 7377, de la Bibliothèque nationale de Madrid, contenant la généalogie de la famille de Pinós de Bagà et des seigneurs des baronnies qui portent ce nom. Le manuscrit a été écrit par un érudit catalan en l’an 1662, adressé au Comte de Guimerá, et porte le titre : “Déclaration de l’inscription grecque de la croix de San Esteban de Bagà, capitale des Baronnies de Pinós, qui faisait partie de la Marine qui a pris la Terre Sainte en l’année 1110. Don Hugo de Bagà, premier Maître du Temple”. » En vérité, la graphie de l’année est difficilement déchiffrable, et ne fait guère penser à 1110. Quoi qu’il en soit, « Le document poursuit son récit, assurant que juste un an plus tard [après la conquête de Jérusalem en 1099], vers 1100, certains chevaliers acceptèrent de former une confrérie qui serait dédiée au service et à la garde des pèlerins. Ils sont restés dans de modestes chambres du Temple de Salomon et ont pris le nom de Chevaliers du Temple. Le noble catalan fut nommé premier maître du nouvel Ordre et adopta le nom de sa terre natale, Bagà, ce qui donna Hugo de Bagà, latinisé en Baganus » (Musquera). Ajoutons que ce même document comporte une mention manuscrite à la marge : « Hugo de Bagà y Pinós, primer mestre del temple y fundador », datée de 1118. En 1110 comme en 1118, nous sommes donc bien avant la fondation officielle des Templiers, intervenue lors du concile de Troyes en 1128. Et 1118, c’est encore avant la date du 30 décembre 1119, à laquelle apparaît, dans le cartulaire général de l’Ordre des Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, la mention d’un certain « Ugo de Pazence », sans titre ni description (cf. Philippe Liénard, Les Templiers. Prémices, mystères et secrets, 2023, p. 84).

Or voici où se trouve l’explication sur le nom du premier Maître du Temple. C’est sous la forme « Hugo de Paganis » qu’apparaît pour la première fois le nom du chevalier qui a décidé de rester à Jérusalem pour protéger l’accès des pèlerins au Saint-Sépulcre. (Cette mention se trouve chez Guillaume de Tyr, auteur, nous l’avons vu, de la première chronique sur les Croisades et le royaume franc de Jérusalem.) Cela laisse entendre que cette forme initiale a d’abord été Baganis et qu’elle a été falsifiée par la suite, en passant de Baganis à Paganis. (Ce changement, du reste, peut fort bien s’être produit de manière fortuite et involontaire, sans intention malveillante : le passage du B au P, à l’oral comme à l’écrit, est un cas banal d’altération linguistique et onomastique3.)

Cela peut également s’appuyer sur le fait que Hugues de Payns est supposé être arrivé à Jérusalem, dans l’entourage du comte Hugues de Champagne, en 1104 seulement, c’est-à-dire quatre ans après la constitution de la confrérie catalane mentionnée par le manuscrit de la Bibliothèque de Madrid. Enfin, ultime argument (lui aussi inconnu en France) : d’après le chroniqueur catalan Esteve de Corbera (1563-1631), c’est en 1103 que s’est constitué le groupe de chevaliers qui deviendra l’Ordre du Temple. (La seule référence qui existe à cet égard est une mention incidente figurant dans la publication d’un universitaire catalan, Jordi Teixido Escobar, sur « La Croix de Bagà et la première Croisade », disponible sur Internet.) C’est maigre, mais c’est suffisant pour prendre au sérieux la piste catalane : que ce soit 1100, dans le manuscrit de la Bibliothèque de Madrid, ou 1103, chez Esteve de Corbera, Hugues de Payns arrive trop tard pour avoir été le fondateur et le premier maître des Templiers.

Résumons. Les deux frères Hugo et Galceràn de Pinós firent partie de l’expédition catalane qui participa à la première Croisade de 1096. Ils contribuèrent à la conquête de Jérusalem le 15 juillet 1099, « où ils entrèrent par la porte de Saint-Étienne, appelée ainsi parce que c’est là que mourut le premier martyr chrétien » (Atienza). Ensuite, comme nous l’avons vu, « quelques chevaliers de cette expédition convinrent de se réunir pour constituer une confrérie qui se mettrait au service des pèlerins », avant l’arrivée de Hugues de Payns à Jérusalem. Le pape leur confia un morceau de la « Vraie-Croix » (Lignum Crucis), dans un reliquaire en forme de croix patriarcale4. Ce reliquaire, « avec la permission expresse du patriarche de Jérusalem », fut amené en Catalogne, à Bagà, et déposé dans l’église San Esteban (Saint-Étienne) que Galceràn fit construire pour l’occasion, et où elle a réalisé, depuis lors, de nombreux miracles.

Certes, cette « Vraie-Croix » est fausse, comme toutes les soi-disant reliques issues de la Passion et de la Crucifixion, qui sont elles-mêmes, dans leur ensemble, des fictions narratives (nous allons y revenir). « Même l’Église, déjà au VIIe siècle, devra admettre que la soi-disant Vraie-Croix découverte sur le Golgotha par la mère de Constantin, l’impératrice Hélène, n’était pas la Croix », comme le rappelle Philippe Liénard (ibid., p. 116). Et d’ajouter qu’il existe à travers le monde davantage de fragments de cette croix qu’il n’en faudrait pour reconstituer dix croix… Mais alors, pourquoi ces vestiges factices ont-ils fait l’objet de quêtes et de combats aussi constants et acharnés pour leur possession ? En raison de leur pouvoir magique, grâce aux forces psychiques dont ces objets sont le support, à travers la foi, la piété, la dévotion et la ferveur passionnées des fidèles, pouvoir magique qui explique les miracles attribués à ces objets (c’est-à-dire, le plus souvent, des phénomènes de guérison).

Avant de revenir aux Pinós et aux mystères templiers dans les Corbières et les Pyrénées, il est grand temps de mentionner que la principale alternative au narratif officiel sur Hugues de Payns est la piste ardéchoise, avec Hugues de Pagan, seigneur en Vivarais (Hugoni de Paganis vivariensis), hypothèse qui est incomparablement mieux étayée que la piste catalane, comme le montre l’excellente présentation qu’en a faite Patrick Berlier. Cela étant dit, on aura garde d’oublier qu’une hypothèse n’empêche pas l’autre5 — surtout dans la mesure où la famille de Pinós a de grandes chances d’être apparentée à celle de Pagan, dans la mesure où de nombreux seigneurs wisigoths ont quitté la Gothie et se sont installés en Provence et dans la vallée du Rhône, en Vivarais, en Forez et en Bourgogne du sud, après l’invasion de l’Espagne par les Musulmans en 711. Le serment des neuf barons, à Montgrony, se situe d’ailleurs à cette époque et dans ce contexte-là, ce qui tend à confirmer que l’origine de la Croisade et des vrais Templiers, ainsi que leurs véritables objectifs initiaux, sont à chercher dans ce contexte-là aussi. C’est donc la piste catalane que nous allons continuer à défricher, car elle est encore bien loin d’avoir livré tous ses secrets.

Portrait de Hugues de Payns, dans la galerie des Croisades, au château de Versailles. Il a une belle tête de Maure… Est-ce pour évoquer le surnom de son père, le Maure de la Gardille ?

Il y a déjà cette évidence, largement ignorée des historiens français, que rappelle Juan Garcia Atienza : la présence et l’activité, attestées en 1124, de plusieurs seigneurs, Bourguignons et futurs Templiers, en Catalogne, en Aragon et en Portugal — c’est-à-dire quatre ans avant le concile de Troyes organisé par Bernard de Clairvaux en 1128 pour officialiser l’Ordre du Temple. « Leur mission, peut-être définie par Bernard de Clairvaux lui-même, devait consister à découvrir la synthèse d’une connaissance universelle contenue dans les ’’mystères’’ et traditions gnostiques encore vivants au XIIe siècle dans cette Terre Sainte récemment conquise ». Certes, mais c’est en Europe, et plus spécialement dans le territoire des anciens royaumes wisigoths de Toulouse et de Tolède, en Gaule du sud et en Espagne, que les Templiers ont entrepris de mettre en œuvre la connaissance qu’il avait acquise en Orient.

Atienza, en s’appuyant sur le Cartulaire général de l’Ordre du Temple (1119 ?-1150) du marquis d’Albon (Paris, 1913), rappelle un autre élément ô combien significatif (et qui a pourtant échappé aux historiens français) : à savoir que, sur plus de 600 actes de donation au profit des Templiers au cours de leurs 30 premières années d’existence, 300 ont eu lieu en Occitanie et en Provence, 200 dans le nord-est de l’Hexagone (Bourgogne, Champagne, Lorraine, Flandres), les 100 derniers se répartissant entre l’Angleterre, l’Aragon, la Castille et le Portugal. Trois cents actes de donation en Occitanie et en Provence, c’est considérable, et cela accrédite aussi bien la piste ardéchoise que la piste catalane, puisque le Forez et le Vivarais relevaient du comté de Provence — longtemps dominé par les comtes wisigoths de Barcelone — et que l’Occitanie était encore à l’époque assimilée à l’ancienne Gothie, en incluant du reste la Catalogne (dont le nom vient de Gotholunia).

Seulement cent actes de donation pour les royaumes ibériques, en revanche, cela fait peu. Pourtant, ajoute Atienza, la suite de l’histoire templière devait montrer que « malgré l’acharnement nationaliste des chercheurs (surtout ceux du pays voisin), qui ont délibérément ignoré la fonction historique et transcendante du Temple dans la péninsule ibérique », « ce fut ici, dans les royaumes chrétiens de Portugal, de Navarre, de Castille et d’Aragon, que les Frères cherchèrent réellement à réaliser leurs projets à tous les niveaux : politiques, économiques et transcendants ».

Titulus inversé, comme sur le tableau de Signol à Saint-Sulpice. Nous sommes ici à Cardedeu, non loin de Gérone et Barcelone.

Quels projets « transcendants » ?

Bâtir l’unité par-delà les différences de religions, jeter les bases d’une société d’inspiration gnostique et où cohabiteraient, dans l’intelligence et l’harmonie, les chrétiens, les juifs et les musulmans : en témoigne l’initiative, ô combien significative du véritable projet templier, « d’avoir fait figurer sur la tombe de Fernand III, dans la cathédrale de Séville, le titre de ’’souverain des trois religions’’ » (Atienza, p. 242). En témoignent également, d’une part, le règne de Jacques II le Juste, le roi catalan que les Templiers ont éduqué dans son enfance (entre 1214 et 1217, dans leur château de Monzon) et qu’ils ont soutenu pendant toute sa vie, en particulier dans sa fondation du royaume de Majorque (1229) ; et d’autre part, la fondation du royaume de Portugal à laquelle les Templiers ont directement œuvré, pays où les Templiers furent très investis, en particulier dans la cartographie et les grandes navigations océaniques. De plus, remarque Atienza, « le Portugal fut l’unique pays d’Europe chrétienne où le Temple continua d’agir officiellement, bien que sous un autre nom (celui de l’Ordre du Christ), après sa dissolution par le concile de Vienne en 13126 », ce qui montre bien que les Templiers ont poursuivi une mission qui existait déjà avant eux et qui existera encore après eux. Une mission visant à l’union des peuples, au-delà de leurs différences religieuses, sous les auspices et dans les lumières d’une tradition primordiale dans laquelle Juifs, Chrétiens et Musulmans eussent également pu communier, cette gnose dont ils ont cherché sans relâche à rassembler les pièces éparses — aussi bien dans « la grande tradition préchrétienne de l’Orient méditerranéen et de l’Occident atlantique » que dans les cultes solaires qui imprègnent « de façon identique la lointaine mémoire préceltique et la gnose des religions à mystères » (Atienza) — pour permettre que l’enseignement initiatique soit enfin accessible et prenne le pas sur la dimension dogmatique, idéologique et politique autoritaire et sclérosante à laquelle trop de chefs religieux, à commencer par les papes romains, ont prétendu soumettre les peuples.

Autrement dit, les Templiers ont œuvré pour la connaissance — et pour que tout le monde bénéficie de la connaissance — tandis que l’église romaine ne sut agir que pour la puissance, le pouvoir et la domination.

L’histoire templière s’est donc largement inscrite dans l’histoire wisigothique, avec pour théâtre principal, le territoire des anciens royaumes wisigoths de Toulouse et de Tolède, en Occitanie, en Septimanie et dans la péninsule ibérique.

Pourquoi ?

Selon toute logique, en raison du bagage ésotérique des Wisigoths — qu’ils ont recueilli au fil de leurs pérégrinations, et de leurs séjours successifs, d’abord en Perse et en Chaldée, en Scythie et en Scandinavie ensuite, en Thrace et en Dacie enfin —, héritage doctrinal qu’ils ont confié à l’ordre bénédictin et qui a finalement été implanté dans leurs églises et leurs abbayes autour des Pyrénées.

Et selon la même logique, ce fut en raison également du bagage ésotérique des Hébreux, cette fois, qui avaient de nombreux foyers rabbiniques et kabbalistiques en Gothie (Catalogne et Septimanie) — et Atienza souligne d’ailleurs que les établissements urbains des Templiers étaient toujours situés dans le quartier juif de la ville. Il y a donc là, mine de rien, l’une des clefs de l’énigme : car ce double héritage ésotérique, gothique et juif, sera transmis aux Templiers — ainsi, du reste, qu’à ces intrépides Cathares d’Occitanie qui œuvrèrent, de leur côté, au même projet, mais par d’autres moyens.

La rosace à six pétales inscrite dans un sceau de Salomon : bel exemple de l’union ésotérique entre les Goths et les Hébreux. (Pierre de réemploi, Sant Feliu de Guixols.)

Cela tend bien à montrer que les Hébreux, les Goths, les Cathares et les Templiers ont partagé une même mission qui fut la « démonstration muette d’une tradition commune, de même essence gnostique » : une fonction transcendante — comme le dit fort justement Atienza —, c’est-à-dire une mission qui transcende la chronologie et les catégories de l’Histoire officielle : unir et synthétiser les traditions initiatiques d’Orient et d’Occident, pour les transmettre en les actualisant au fil du temps, depuis les origines de la civilisation jusqu’à nos jours, afin de préparer la transition actuelle entre l’Ère des Poissons et l’Ère du Verseau.

Que sont devenus les Pinós ? Ils ont poursuivi, sous le costume templier, cette mission ésotérique, cette œuvre invisible. Enfin, pas tout le temps ni tout à fait invisible.

On retrouve un descendant des Pinós au nord des Pyrénées, impliqué dans la fameuse préceptorie templière de Montsaunès : Célestin (ou Célébrun) de Pins7. Appelé « Celebrenus de Pinu » et « Cenebrun de Pins » dans les registres, il fut le précepteur de Montsaunès de 1279 à 1303 (préceptorat interrompu par quelques aller-retours à Argenteins et dans l’Agenais)8.

Montsaunès fut l’un des plus importants établissements de l’histoire des Templiers. Un chercheur vient tout récemment d’y consacrer une petite étude ô combien efficace, à propos d’un des grands secrets templiers, sculpté dans la pierre de l’église Saint-Christophe de Montsaunès (bâtie aux environs de 1160), secret que l’on retrouvera bien plus tard au cœur du mystère de Rennes-le-Château. Alain Gournet, dans Les Templiers et la Crucifixion (2025), procède à une analyse aussi pertinente que cohérente d’une statue située sur un chapiteau de l’église, « qui témoigne du reniement de la Crucifixion par les Templiers »9.

La sculpture, sur l’église de Montsaunès, dans laquelle Alain Gournet discerne une intéressante mise en scène. (Photo d’Arnaud Breton.)

Cette statue représente officiellement la crucifixion de l’apôtre Pierre, avec la tête en bas, mais le fait que « le légionnaire Longinus soit représenté sur le chapiteau […] remet en cause l’identité du supplicié » (le personnage de droite tient en effet une lance). Selon la propagande catholique romaine, l’apôtre Pierre a été crucifié la tête en bas, le… 13 octobre 64 — tiens donc ! —, l’année du grand incendie de Rome (que la propagande catholique attribue à l’empereur Néron mais qui a en fait été causé par la guérilla juive emmenée par Pierre et Paul, et qui entraînera en retour le début des persécutions massives contre les chrétiens).

Quant à Longinus (Longin), c’est le soldat romain qui, devenant aveugle, avait été retiré des troupes combattantes et affecté aux exécutions. Lors de la soi-disant Crucifixion de Jésus-Christ, il lui perça le flanc avec sa lance, du sang s’écoula de la blessure et lui éclaboussa les yeux, ce qui le guérit et lui rendit la vue. Ce coup de lance, censé achever le condamné (ou hâter sa mort en lui épargnant une longue agonie), peut avoir permis en réalité au supplicié de survivre en échappant à l’asphyxie entraînée par l’affaissement du corps (les crucifiés avaient les jambes brisées pour les empêcher de se tenir à peu près debout) — suite à quoi, l’homme qui fut descendu de la croix était encore vivant.

Voici donc le message de la sculpture de Montsaunès : si le soldat armé d’une lance à côté de saint Pierre est Longinus, alors le crucifié n’est pas saint Pierre mais Jésus-Christ, et s’il est représenté la tête en bas, c’est que la réalité a été inversée, que la vérité a été invertie, et que Jésus-Christ n’a pas été crucifié, ou du moins, que cette crucifixion ne fut pas ce qu’a prétendu le narratif ultérieur des Évangiles canoniques — et qu’en l’occurrence, le crucifié a survécu à son supplice. « Le fait de représenter la Crucifixion à l’envers », ponctue Alain Gournet, c’est « un signe de dénégation », qui permet d’expliquer l’accusation portée contre les Templiers à partir de 1307 : cracher sur le crucifix et renier le Crucifié. Car « dans cette perspective », comme l’avait déjà bien noté Gérard de Sède, « cracher sur la croix ne signifierait pas autre chose qu’outrager l’emblème d’un outrage : l’outrage infligé à l’immatérialité et à la perfection divines par les hommes qui osaient figurer Dieu à leur ressemblance mortelle. » (Les Templiers sont parmi nous, 1962.)

Alain Gournet propose également une explication à une autre énigme religieuse associée aux Templiers : la représentation du Crucifié avec trois clous au lieu de quatre. La Crucifixion représentée avec trois clous apparaît au XIIe siècle, « à l’époque où les Templiers étaient à leur apogée », « alors que les représentations antérieures comportaient quatre clous ». « Le représentation de la Crucifixion avec trois clous entraîne le croisement des jambes du supplicié », ce qui désigne « un déni, évoquant le X que l’on pose sur ce que l’on rejette » : « ce serait une manière subtile de déni » et donc, là aussi, une manière de signifier que la Crucifixion de Jésus-Christ est une histoire mensongère. Sans surprise, l’érudit Philippe Liénard abonde également dans ce sens : toute l’histoire templière, d’après lui, atteste d’ « une conception humaine de Jésus » et d’ « un Christ non ressuscité » (op. cit., p. 114).

En quoi consiste le mystère de Rennes-le-Château ? Tous les auteurs à peu près sérieux en conviennent : le cœur de l’affaire, ce furent les secrets que l’abbé Saunière a révélés de manière codée à travers la décoration de son église et de son domaine, à Rennes-le-Château.

Il y a évidemment, comme le rappelle aussi Alain Gournet à la suite de nombreux autres auteurs, le fameux pilier wisigothique de l’ancien autel, orné d’une grande croix, que Saunière a posé à l’envers, dans le jardin de l’église, pour servir de socle à une statue de Marie-Madeleine (et non de la Vierge-Marie10).

Marie coiffée d’une tour, qui se dit migdal, de l’araméen miktal : il s’agit de Marie de Magdala, c’est-à-dire Marie-Madeleine.

Le pilier de l’ancien autel de l’église, que Saunière a placé à l’envers, avant d’y graver Mission 1891.

Il y a aussi, dans l’église, la non moins fameuse quatorzième station du Chemin de croix, qui montre la « mise au tombeau » de Jésus-Christ après sa soi-disant Crucifixion et avant sa soi-disant Résurrection. On y voit le corps de Jésus transporté par deux personnages, à l’entrée d’une cavité rocheuse, dans un décor nocturne surmonté par la pleine Lune. Or la pleine Lune, selon le calendrier liturgique, indique que la Pâque a déjà commencé, et dans le contexte de l’époque, à l’issue d’une exécution, « aucun Juif n’aurait touché un cadavre après le début de la Pâque, geste qui l’eût rendu impur », comme le note par exemple (à la suite de plusieurs autres chercheurs) Michael Baigent dans L’Énigme Jésus 11. Conclusion logique et nécessaire : « Jésus a survécu à la crucifixion ».

La quatorzième station du Chemin de croix, dans l’église Sainte-Marie-Madeleine de Rennes-le-Château. La pleine Lune est bien visible, en haut à gauche de la scène.

À l’appui de ce constat, M. Baigent raconte en outre qu’il a eu sous les yeux deux lettres de papyrus (découvertes en 1961 dans la vieille ville de Jérusalem), rédigées en araméen, datées de l’an 34, adressées au Sanhédrin (le tribunal judaïque qui livra Jésus-Christ aux Romains) et signées d’un homme ayant le titre de Bani Meschikha, ce qui veut dire « Messie des Enfants d’Israël ». Le propriétaire des manuscrits a expliqué à Baigent que leur auteur semblait avoir été accusé par le Sanhédrin de s’être proclamé « Fils de Dieu » : dans le premier papyrus, ce Bani Meschikha expliquait que l’« Esprit de Dieu » l’habitait, et qu’il était donc, « du point de vue spirituel, un fils adoptif de Dieu », mais qu’il ne se prétendait pas « Dieu » et qu’il n’était pas physiquement le « Fils de Dieu » non plus. Il ajoutait que si quelqu’un se trouve habité par l’Esprit, il peut se considérer comme un « fils de Dieu », non pas de manière physique mais au point de vue spirituel12.

Cela constitue la preuve que Jésus-Christ n’est pas mort en croix. Ces manuscrits, du reste, furent authentifiés par deux archéologues israéliens, qui en parlèrent autour d’eux, suite à quoi « le pape Jean XXIII eut vent de la nouvelle », et « il ordonna aux experts israéliens de détruire les documents » (op. cit., 2007, pp. 274-275). Le propriétaire refusa et garda ses manuscrits par-devers lui, en promettant néanmoins de les garder inédits. Ils sont depuis dans un coffre-fort.

Si Jésus-Christ n’est pas mort en croix, il n’a pas pu ressusciter. Or le dogme de la divinité de Jésus-Christ — la croyance dans le fait que Jésus soit « Fils de Dieu » — repose là-dessus. Sans Crucifixion, pas de Résurrection (et pas d’Ascension non plus) : le fondement de la religion chrétienne, la base même du christianisme tout entier (catholicisme, orthodoxie, protestantisme), s’effondre et disparaît. L’idée que le Fils de Dieu soit venu sur Terre pour s’y sacrifier en se laissant crucifier, afin de racheter nos péchés, avant de ressusciter et de monter au Ciel, permet à elle seule de définir la religion chrétienne : que devient-elle si cette idée s’évanouit ? Elle cesse d’exister en tant qu’organisation et qu’institution, c’est-à-dire dans sa dimension politique et sociale, contraignante et coercitive, laissant le champ libre aux fidèles pour se réapproprier le message originel et le véritable enseignement de Jésus-Christ, un message et un enseignement qui ont été assumés par les gnostiques (marcionites, ariens, nestoriens, manichéens, etc.) avant d’être trahis, reniés et censurés par l’église romaine, dès sa fondation au IVe siècle13 .

Car c’est précisément dans un but politique et social — de domination politique et de régulation sociale — que le dogme d’un Jésus-Christ « Fils de Dieu » a été conçu et imposé (par le fer et le feu qui plus est). C’est pour assurer la cohésion et la stabilité de l’Empire romain que Constantin, après avoir transféré sa capitale de Rome à Constantinople en 324, organisa et dirigea d’une main de fer le concile de Nicée en 325, pour unifier — uniformiser, plutôt — dans une forme rituelle et dogmatique identique pour tout le monde, la diversité des cultes d’inspiration chrétienne qui avaient cours à travers l’Empire. Des cultes à grande majorité gnostique, ayant repris et actualisé l’ésotérisme des cultes à mystères de l’Antiquité sous l’impulsion de Jésus-Christ, dont la mission a précisément consisté à mettre à jour et à synthétiser les traditions initiatiques de l’époque pour les mettre à la disposition du plus grand nombre et pour permettre à tout le monde d’accéder à une gnose et à une libération qui étaient réservées jusqu’alors à une élite. C’est ce processus de fraternisation gnostique et de démocratisation de l’ésotérisme que la maffia cléricale, la bourgeoisie romaine et les pharisiens fondateurs de l’église romaine, ont refusé, interdit et brisé, en prétendant s’accaparer et conserver pour eux seuls la connaissance que Jésus-Christ était venu pour rendre accessible à tous les fidèles. C’est d’ailleurs ce qu’il a clairement signifié, dans un passage lapidaire (en Luc, XI, 52) qui a survécu à la censure : « Malheur à vous, docteurs de la loi ! parce que vous avez enlevé la clef de la science ; vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient. »

Jean Blum, à côté de Malgorzata Debowska, avec laquelle il a tourné plusieurs documentaires sur les Cathares et le mystère de Rennes. (Ses interventions auprès de Jimmy Guieu sont restées mémorables également.) Un grand honnête homme, d’une exigence et d’une probité exemplaires. Décédé en 2012, ses cendres ont été dispersées au-dessus du château de Montségur.

Voici comment le Quillanais Jean Blum — qui fut l’un des meilleurs auteurs sur Rennes-le-Château dans les années 1990 et 2000 — a résumé la situation (dans Rennes-le-Château. Wisigoths, Cathares et Templiers : le secret des hérétiques, Le Rocher, 1994, p. 136) : à Nicée, « Constantin rassembla donc 2 048 évêques » et d’emblée « l’empereur ne tergiversa pas : il plaça en tête des débats le dogme de la consubstantialité du Père, du Fils et de l’Esprit, et la proclamation que Jésus était le Fils. Et donc, que Jésus était Dieu. Cataclysmique affirmation » : Non seulement personne n’avait besoin de s’imaginer que le Principe divin, absolu, éternel et transcendant puisse être identique à l’une quelconque de Ses créatures — idée grotesque, absurde et antinomique —, mais faire comme si Jésus-Christ lui-même avait eu l’intention de se présenter comme l’égal de Dieu, c’est véritablement l’insulter, le prendre pour un joyeux mythomane ou un abruti mégalomane, et se fourvoyer autant que possible sur la réalité de sa mission comme de son message.

« Plus de 1700 prélats, poursuit Jean Blum, ne voulurent pas en entendre davantage — ce qui s’inscrit à leur honneur — et chargèrent le plus illustre évêque de la chrétienté, Arius, évêque d’Alexandrie, de se faire leur porte-parole. » Alors Constantin expulsa les évêques contestataires du concile, envoya ses sbires s’en prendre physiquement à Arius pour le réduire au silence… et « le dogme de la divinité de Jésus fut adopté ». « Par combien d’évêques ? Eusèbe, Athanase, Sozomène, Socrate le Scolastique, Joseph l’Egyptien et Ismaël ibn’Ali donnent des chiffres allant de ’’plus de 250’’ jusqu’à très exactement 318. Toutes réflexions faites, nous écrirons ici : heureux temps que celui qui vit 84,47 % des évêques braver un empereur et s’opposer à l’adoption d’un dogme qu’ils jugeaient inique bien davantage encore que ridicule. Et voilà comment Jésus se trouva élu Dieu, en 325, par 15,53 % des évêques du concile ! » Sans oublier que, « Bien entendu, Arius et la majorité des évêques furent déclarés hérétiques, déchus de leur fonction et pourchassés dans l’Empire. » (Ce qui n’empêchera pas Constantin de recevoir le baptême, sur son lit de mort, de la part d’un prêtre qui tenait la position d’Arius.)

Et Jean Blum de formuler ainsi la « question capitale » issue de cette tragicomédie : « À Nicée, qui de Constantin, suivi par 15,53 % des évêques, ou d’Arius, appuyé par 84,47 % des évêques, respectait-il le mieux Dieu en son absolu hors de toute manifestation, et le Christ en sa dignité de Messie ? »

Comment un tel coup de force a-t-il pu finir par être accepté dans la durée, au point que beaucoup de monde, aujourd’hui encore, adhère sincèrement à ces stupidités ? C’est simple : par le plagiat et l’imitation. (Le catholicisme, une innovation ? Non : une vulgaire copie de religions déjà existantes.)

Il y avait, rappelle Jean Blum, « une tradition fort répandue dans l’Empire romain au début de notre ère. Cette tradition possédait un très fort impact sur la sensibilité et l’intuition subconsciente que l’humain porte en soi. En voici l’essentiel.

« Une vierge reçoit la visite d’un envoyé céleste, lequel lui annonce qu’elle a été choisie pour une mission capitale : elle enfantera un fils de Dieu qui sera engendré par le souffle divin, l’Esprit. Ce fils vient au monde en un lieu modeste, à l’écart des foules. Il est immédiatement reconnu et visité par des bergers-mages qui lui offrent des présents symboliques : or, myrrhe, encens. En son enfance, il montre des signes évidents de sa prédestination. Plus tard, il s’entoure de disciples, attache une grande importance au baptême, crée le sacrement par lequel quiconque mange de sa chair et boira de son sang accèdera avec lui à la vie éternelle. Le messager de Dieu meurt, et monte au Ciel en sa gloire. Il reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts.

« Bien entendu, il s’agit là de l’histoire de… Mithra », qui vient de Perse et qui remonte au moins à… 1 800 ans avant la naissance de Jésus14. « Or », ajoute pertinemment Gérard de Sède (ibid.), « très révélateurs sont à cet égard les témoignages des Templiers Foulques de Troyes, Bertrand de Montignac et Jean de Chaumes, à qui leurs initiateurs avaient dit en leur montrant le crucifix : ’’Ne faites pas grand cas de celui-ci, car il est trop jeune ; croyez seulement au Dieu supérieur’’. Il semble donc que ces Templiers n’ignoraient pas combien plus vieux que le christianisme était le thème de la mort et de la résurrection du dieu, et qu’ils ne pouvaient voir dans ce thème qu’une allégorie ; l’idée de l’incarnation et de la mort de Dieu devait leur paraître une contradiction absurde, voire un blasphème ; ou bien Jésus était Dieu et n’avait pu mourir, ou bien, s’il était mort, il ne pouvait être Dieu : vieille alternative des kabbalistes et des gnostiques. »

Alors, conclut Jean Blum, « pourquoi Jésus-Dieu le Fils a-t-il pu être accepté depuis l’an 325 jusqu’à nos jours ? Parce qu’il était le dernier en date des Dieu-le-Fils incarnés » — après « une quarantaine de Fils de Dieu ayant marqué l’histoire des religions » ! —, « concept qui arrivait au terme de sa puissance et de sa crédibilité ». Constantin faisait ainsi coup double, car, en plus de plagier le culte de Mithra pour en attribuer la force de séduction à ce nouveau culte catholique, conçu et inventé pour stabiliser son Empire, il assouvissait une vengeance personnelle contre les prêtres de Mithra. En effet, rappelle encore Jean Blum, « avant de ceindre la couronne impériale, Constantin avait demandé à être initié aux mystères, ce qui lui fut refusé ’’en raison de la nature inexpiable de ses crimes’’. Le futur empereur se tourna alors vers le christianisme, dont un sacrement, le baptême, effaçait les crimes antérieurs, et admettait alors les nouveaux fidèles à la pénitence et au pardon ».

Enfin, et ce ne fut pas la moindre conséquence d’un dogme aussi grossier, Nicée permettait à la « religion nouvelle de rompre avec toute notion de Quête par laquelle l’humain est invité à trouver en soi le joyau divin : le joyau s’était incarné », et seule comptait désormais, pour les fidèles, la croyance aveugle au mensonge « de son sacrifice comme porte du salut ». « Concession à la facilité ? », demande poliment Jean Blum… Infantilisme, lâcheté, abdication de la responsabilité, renoncement à la connaissance et à la maîtrise de soi, reniement de nos facultés rationnelles et intellectuelles, soumission à une autorité mafieuse, illégitime, parasitaire, esclavagiste et totalitaire — qui ose par-dessus le marché se déclarer comme seule interprète possible du sens des textes évangéliques (hors de la secte, point de salut…) —, tel fut l’incommensurable et affligeant désastre qui s’abattit pour dix-sept siècles sur la vie religieuse de l’Occident.

L’église romaine, pour appuyer sa prise de pouvoir et justifier sa domination illégitime, a simplement forgé une image fabuleuse et démesurée, une conception extravagante et délirante de Jésus-Christ, empruntant à l’ensemble des mythes et des écoles de mystères ayant existé jusqu’alors dans l’Empire romain, pour élaborer une sorte de personnage de synthèse auquel tout le monde puisse croire — et auquel, du reste, il suffisait désormais de croire pour être « sauvé » ou « faire son salut »16, hypocrisie ultime et suprême démagogie, dues au renégat (encore un) Saül de Tarse, dit ’’saint Paul’’, ennemi et rival acharné de Jacques le Juste, le frère de Jésus et dirigeant de la première et véritable église chrétienne, à Jérusalem17.

Comme le résume le théologien américain Burton Mack, « le mythe du Christ est à l’origine d’un univers imaginaire beaucoup plus fantaisiste que tout ce que nous apprennent les traditions concernant Jésus », c’est-à-dire les sources écrites à propos du Jésus-Christ historique. Celui-ci, avec le titre de « Maître de Justice », apparaît comme un chef spirituel, un docteur et un initié, qui se trouva néanmoins étroitement mêlé aux émeutes et à la guerre des Juifs contre Rome (en tant que messie royal ou que messie sacerdotal, voire les deux), et qui parvint de justesse à échapper à la mort en fuyant la Palestine avec une poignée de proches pour se réfugier quelque part.

Où ça ?

En Égypte, comme le propose M. Baigent (la communauté juive d’Alexandrie était florissante) ? Ou dans les Corbières et les Pyrénées orientales, comme le pensent de nombreux chercheurs de Rennes-le-Château18 ? La Narbonnaise, en effet, était le pays des Volques Tectosages, ces Gaulois qui firent partie de l’immense expédition qui conquit le sanctuaire d’Apollon à Delphes (en 289 avant J.-C.) et dont une partie, au lieu de rentrer au pays, s’en alla fonder plusieurs colonies au Levant, dont l’une prit le nom de Galatie (dans l’actuelle Turquie) et l’autre prit le nom de… Galilée. Jésus-Christ aurait ainsi fini ses jours sur la terre de ses ancêtres. C’est l’hypothèse, ô combien hardie, soutenue par de rares et audacieux auteurs (comme Jean-François Lacombe d’Herbeys, dans un petit livre auto-édité en 2015 à Mazamet, Étude sur les Origines celtiques de Jésus le Galiléen) — hypothèse que nous laisserons néanmoins de côté pour l’instant et sur laquelle nous reviendrons une prochaine fois.

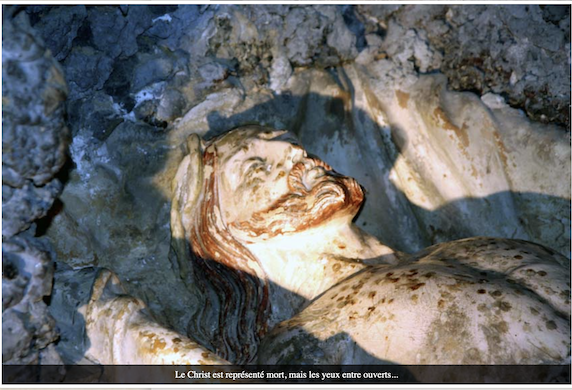

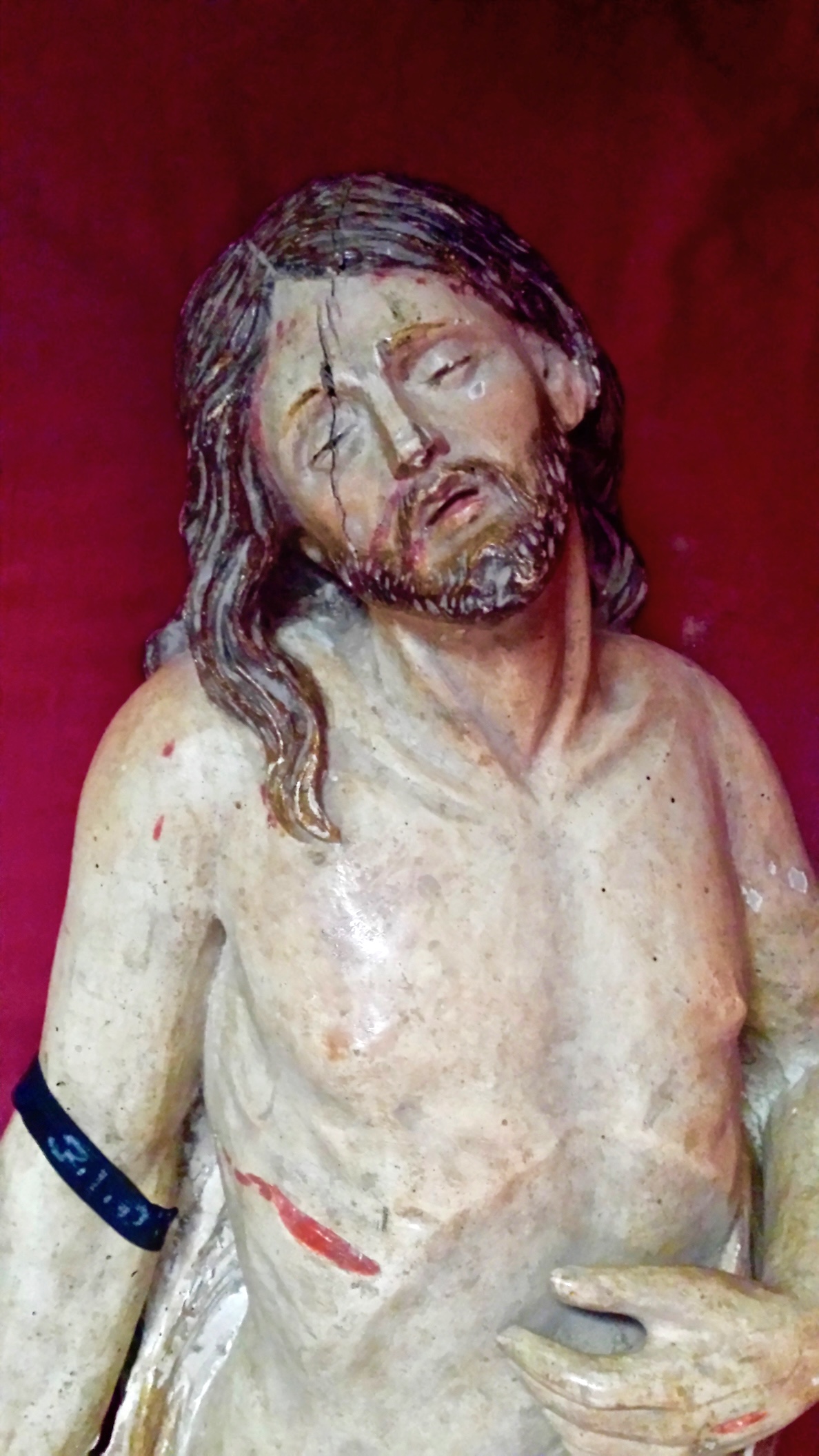

En attendant, l’essentiel demeure que Jésus-Christ n’est pas mort en croix et n’est donc pas ressuscité. C’est le constat qui s’impose également à l’issue de l’aventure de Bérenger Saunière, au terme des derniers instants de sa vie : c’est l’épilogue de l’extraordinaire histoire du curé de Rennes-le-Château. Alors qu’il est mourant, après avoir été frappé d’une attaque cardiaque le 17 janvier 1917, son ami l’abbé Jean Rivière, curé d’Espéraza, vient lui donner les derniers sacrements. Mais la dernière confession de Saunière le stupéfie et l’horrifie, le repousse et le renvoie dans sa paroisse, où il reste reclus et interdit plusieurs jours durant, sans savoir à quel saint se vouer… avant de remonter à Rennes, le 24 janvier, deux jours après la mort de Saunière, pour enfin lui donner l’absolution. Rivière entrera dès lors dans un mutisme claustral et total, cessant de rire et de sourire pour devenir austère et taciturne jusqu’à la fin de sa vie. Il ne laissera qu’un seul message, il n’exprimera plus qu’une seule chose, il ne donnera qu’un seul témoignage à la postérité : la statue, à l’entrée de son église, de Jésus-Christ, couché dans sa caverne, après avoir été ramené de son calvaire… avec les yeux ouverts.

Le gisant de Jésus-Christ, dans l’église Saint-Michel d’Espéraza. L’abbé Rivière l’a placé ici après avoir entendu la dernière confession de Bérenger Saunière.

Il est donc patent, pour ne pas dire flagrant, que Bérenger Saunière, en digne héritier des Wisigoths, des Cathares et des Templiers, s’est évertué à transmettre la vérité sur le coup d’État de Nicée, lorsque le dogme de la divinité de Jésus-Christ a été inventé et imposé du jour au lendemain contre la volonté de la très large majorité des évêques et des ministres de la jeune chrétienté, pour satisfaire la volonté de puissance et de vengeance d’un empereur au demeurant tout à fait indifférent au véritable message de Jésus-Christ. Jean Blum, avec sa diplomatie coutumière, avait formulé autrement le même constat : « Faisant peut-être ainsi allusion à l’empereur, accoucheur au forceps du néo-christianisme, Constantin Ier, Saunière aurait-il placé en son église un avis solennel : ’’Je connais la forfaiture ayant présidé à l’élaboration du dogme romain et je n’y souscris pas’’ ? Outrecuidante hypothèse ? Venant d’un prêtre inversant les croix…, il est permis de poser la question. » Il est surtout permis d’y répondre. De toute évidence, Saunière a perpétué la transmission du message que les Wisigoths, les Cathares et les Templiers partagèrent en leur temps : Jésus-Christ, « Maître de Justice » essénien et docteur gnostique, est venu enseigner la manière de mourir à soi-même et de ressusciter à une vie nouvelle, ce qui n’a rien à voir avec la caricature et la parodie que la secte romaine a imposées aux peuples par le fer et le feu. Au IIIe siècle, un docteur chrétien comme Hippolyte de Rome concluait encore l’un de ses psaumes en disant : « Je transmettrai, sous le nom de gnose, les secrets de la sainte voie ». Comme le note Michael Baigent (op. cit., p. 235), « les gnostiques pensaient qu’ils étaient les gardiens du véritable christianisme » (les Cathares, au Moyen Âge, se nommeront « vrais chrétiens »). Ils avaient raison, et c’est pourquoi les fonctionnaires de Constantin, au IVe siècle, les ont éliminés, afin de pouvoir imposer à la place leur pseudo-christianisme, qu’ils appelleront catholicisme.

De là il découle que la prétention de la maffia romaine à se dire « catholique », c’est-à-dire universelle (katholicos), est irrecevable : ce fut, là encore, un abus de langage outrancier, un mensonge et une usurpation supplémentaires. Seul l’ésotérisme est universel, tandis qu’aucune forme religieuse, aucune institution politique et sociale ne saurait être autre chose que provisoire, étant limitée dans le temps comme dans l’espace. La gnose, qui transcende les différences de formes religieuses (et qui répond parfaitement à l’expression de sophia perennis), est immortelle : elle existait bien avant l’usurpation de la cléricature romaine dite « catholique » et elle lui survivra indéfiniment, de même que la connaissance dépasse et surpasse indéfiniment les considérations et les catégories morales et toutes sentimentales auxquelles les religions sont limitées.

Gisant de Jésus-Christ aux yeux entrouverts, dans l’église Saint-Julien-et-Sainte-Basilisse de Brenac, cette fois. Cette église recèle un codage semblable à celui de l’église de Rennes-le-Château.

À ces évidences générales, s’ajoutent en outre et en l’occurrence le caractère malsain et toxique des croyances puériles, aliénantes et sclérosantes cultivées par les catholiques, les effets pervers de cette sentimentalité exacerbée ignorant toute rationalité (résultat du primat exclusif donnée à la foi sur toute possibilité de compréhension et d’éveil individuel), ainsi que la mentalité perverse et sadomasochiste qui imprègne le catholicisme et ses institutions, son dolorisme morbide et son culte de la souffrance, sa pédocriminalité intrinsèque et systématique… Aboutissant au résultat final que l’église catholique romaine aura été que la plus grande institution terroriste et criminelle de l’histoire du monde, la secte la plus obscène, la plus sordide maffia ayant exercé ses ravages en ce monde.

Dieu merci et grâce au Ciel, la dictature de la secte vaticane va désormais peu à peu s’évanouir — elle a déjà bien commencé à le faire — à mesure que nous entrons dans l’Ère du Verseau et que les archaïsmes périmés issus des ères précédentes tomberont en poussière. Autrement dit l’église de Jean, la vraie, qui enseigne comment construire le Temple de Dieu à l’intérieur de soi, va enfin pouvoir advenir et succéder à l’église de Pierre, la fausse, qui a réduit l’humanité en esclavage au service de son temple extérieur (qui est devenu la Banque, la Bourse) — le temple du Démiurge, « prince de ce monde » et « père du mensonge » — ce temple envahi par les escrocs, les imposteurs et les exploiteurs, cette racaille que Jésus-Christ a expulsés à coups de fouet.

Car enfin, si « la vérité vous libérera », c’est aussi valable à titre collectif et cela inclut donc, a fortiori, la vérité sur les origines du christianisme et le rôle essentiel que la gnose y a tenu — ou plutôt, sur le caractère essentiellement gnostique du christianisme originel. Après tout, Jésus-Christ lui-même faisait partie de la communauté des gnostiques juifs, les Esséniens, qui furent l’un des maillons de la grande chaîne de transmission initiatique reliant les traditions depuis les origines de l’humanité jusqu’à nos jours — et depuis la Terre Sainte de Galilée jusqu’à celle de Gaule, de Galice et de Gothie.

Au cap des 700 ans, c’est maintenant.

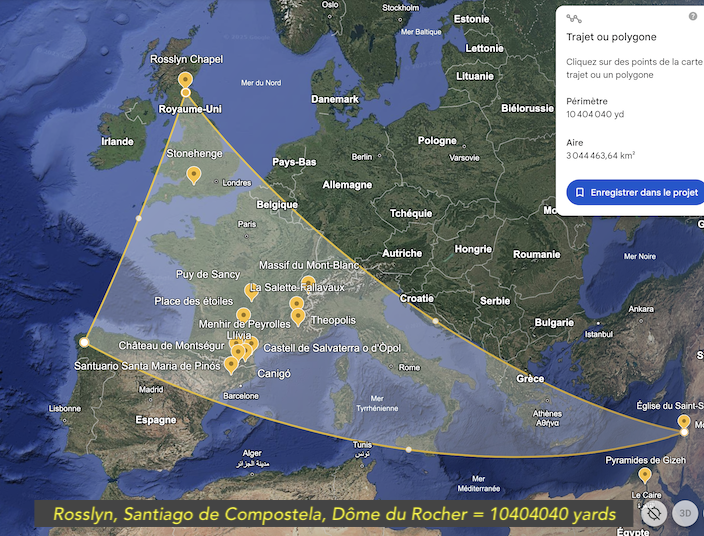

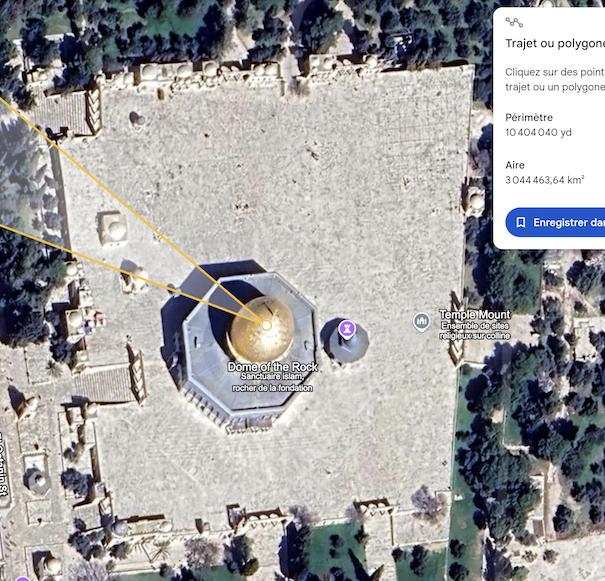

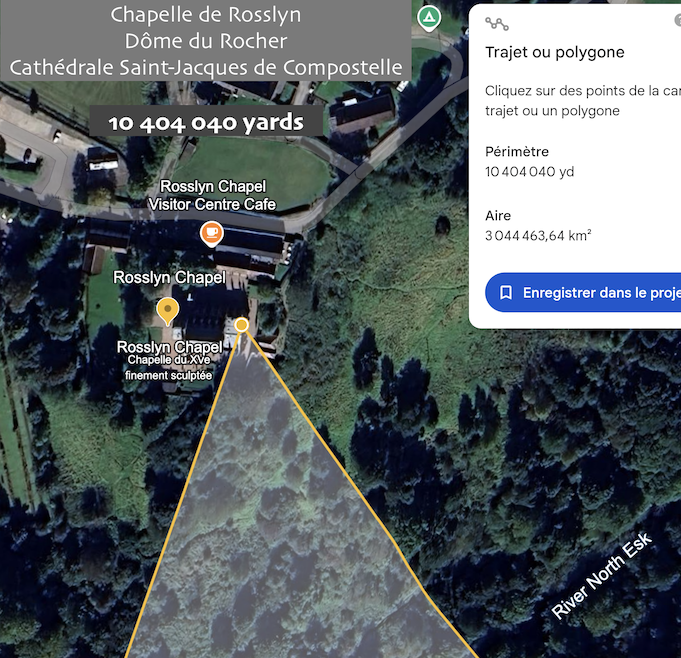

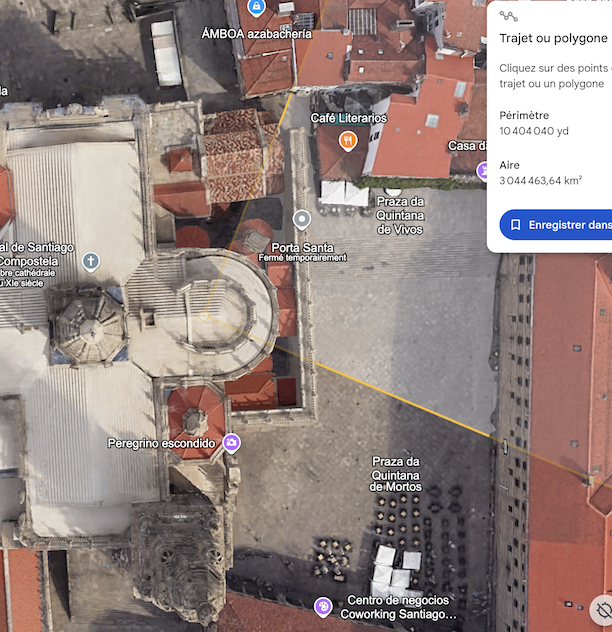

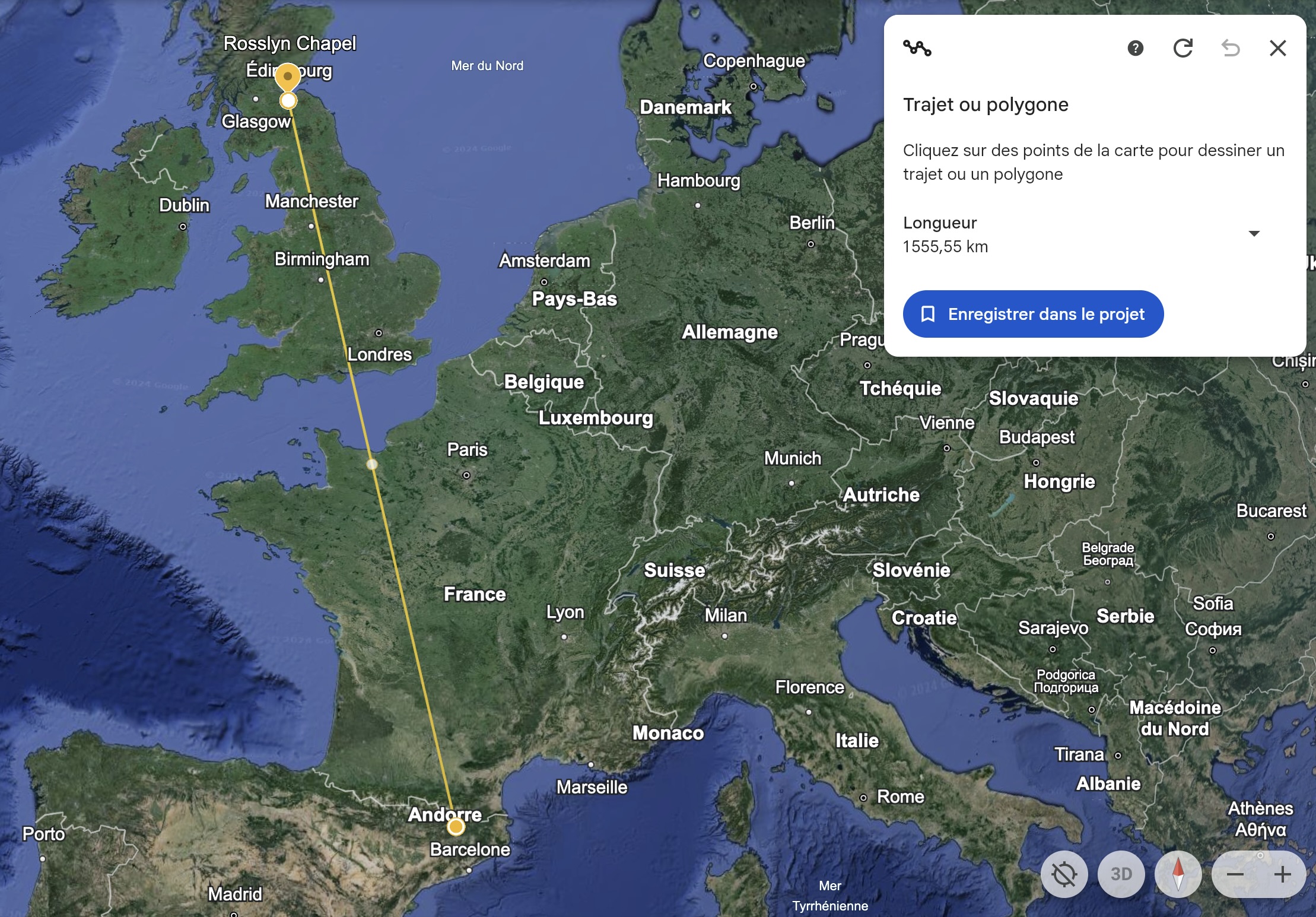

Le triangle qui relie la chapelle templière de Rosslyn (Ecosse), la basilique Saint-Jacques de Compostelle (Galice) et le Dôme du Rocher (à l’emplacement du Temple de Salomon, à Jérusalem), a un périmètre de 10 404 040 yards. En ignorant les zéros, cette valeur se lit 1444. Est-ce là un aspect du troisième Temple, illustrant la mission supérieure des Templiers ?

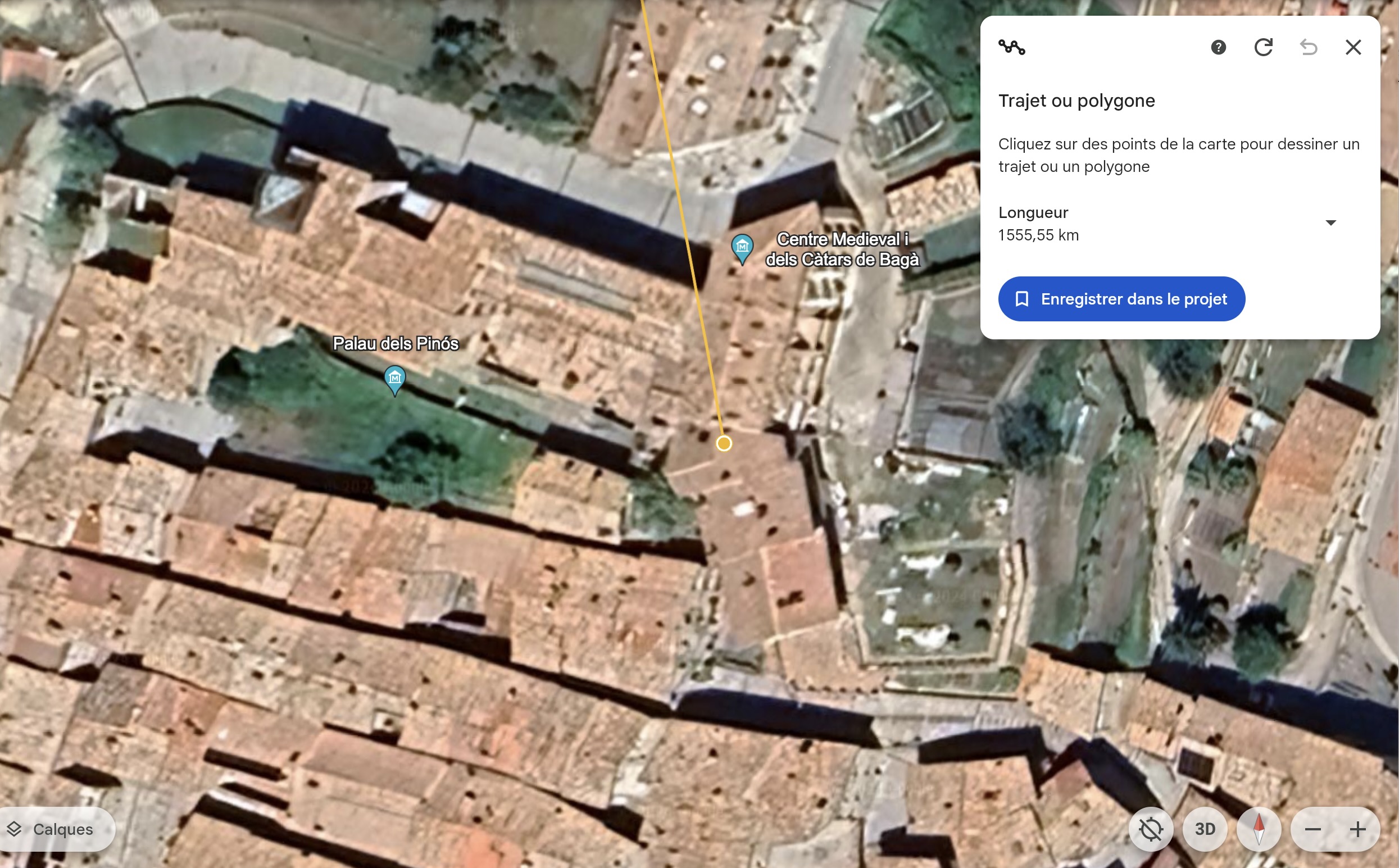

Il y a en outre un alignement entre Rosslyn et le palais des Pinos, à Baga, qui mesure 1555,55 km.

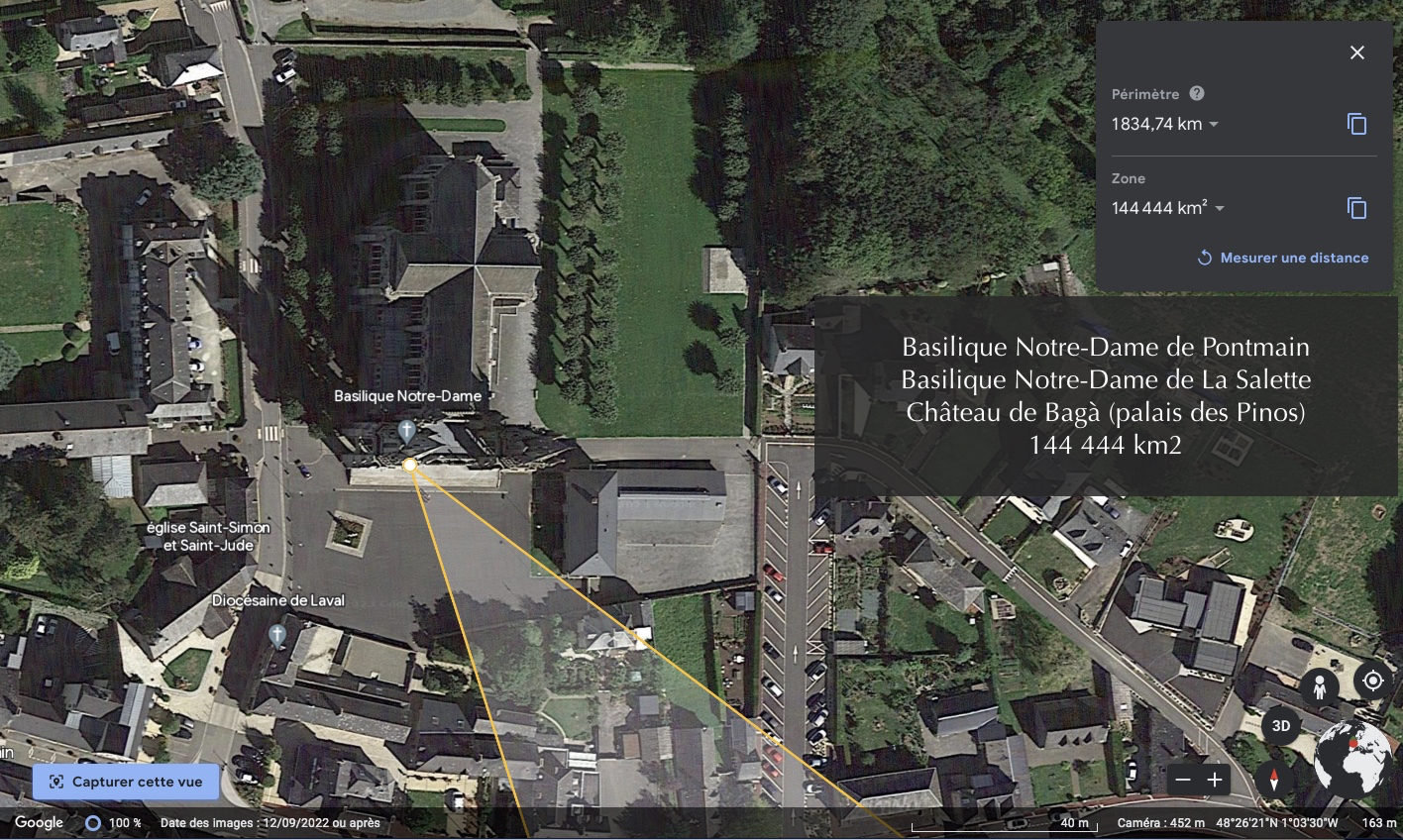

Il y a enfin ce triangle, qui relie la basilique Notre-Dame de Pontmain (lieu d’une apparition mariale le 17 janvier 1871), la basilique Notre-Dame de La Salette (apparitions mariales en 1846) et… le palais des Pinos, à Bagà, qui a une surface de 144 444 kilomètres carrés.

1 Le « chauvinisme outrancier » des historiens français s’exprime par exemple chez Daniel Réju (Les Lieux secrets de France, 1985) : « Comme chacun le sait, l’Ordre du Temple est né en France, grâce aux efforts conjoints des premiers Capétiens, de Bernard de Clairvaux et de la famille de Champagne. […] De plus, les vingt-deux grands maîtres de l’Ordre descendaient tous d’illustres familles françaises, tout comme l’immense majorité de ses membres. C’est dire à quel point le destin de la France médiévale et de l’Ordre martyrisé semblait lié, et nous pourrions citer d’innombrables autres exemples allant dans le même sens. » Réju aurait dû commencer par s’aviser que plusieurs Maîtres du Temple furent Catalans et que leur nom a été francisé sans vergogne (comme Arnau de Toroja, devenu Arnaud de Torroge). Quant aux Capétiens, non seulement ils furent absolument étrangers à la fondation des Templiers de même qu’à leurs projets, mais ils ne cessèrent quasiment pas de s’opposer à eux et de leur mettre des bâtons dans les roues, bien avant que Philippe IV ne les persécute et les abatte.

2 Ce livre a paru avec le Nihil obstat du censeur et l’Imprimatur de l’archevêque : cela indique que la hiérarchie catholique était au courant de la supercherie autour de la fondation des Templiers, et qu’en laissant paraître ce livre avec sa propre caution, elle se dispense d’avoir elle-même à reconnaître la vérité.

3 Comme l’avait indiqué par exemple Ernesto Milá (Guià de la Barcelona Magica) : « Dans la rue Montcada, le palais de la famille Pinós est encore conservé, où résidait Hugo de Bagà, qui, en raison de déformations successives et de corruptions de son nom de famille, aurait fini par être le chevalier français Hugues de Payns, considéré comme fondateur de l’Ordre ».

4 La croix patriarcale est celle que nous appelons « croix de Lorraine » et que les Templiers arboraient sur l’épaule gauche, avant qu’elle soit remplacée par la croix pattée, à partir de 1147 — et toujours sur l’épaule gauche, contrairement à ce que montrent les images fantaisistes où la croix se trouve sur le poitrail. (Cela indique aussi la raison pour laquelle le général de Gaulle a pris cette même croix pour emblème des Forces françaises libres, lors de la Seconde Guerre mondiale.)

5 C’est l’erreur commise par Michel Lamy, qui fut sans doute le premier auteur français à mentionner l’hypothèse Hug de Pinós, hypothèse qu’il a rejetée, de même que l’hypothèse ardéchoise, en s’imaginant qu’il fallait choisir un seul personnage, comme si l’un empêchait l’autre : un authentique Hugues de Payns champenois peut fort bien avoir été utilisé a posteriori pour manipuler les textes et lui faire tenir le rôle fictif de fondateur des Templiers afin d’occulter le véritable fondateur. De plus Lamy ne s’est pas posé la question — pourtant décisive — d’éventuels liens de parenté entre la famille de Pinós catalane et la famille de Pagan ardéchoise. (Les Templiers. Ces grands seigneurs aux blancs manteaux, Aubéron, 2008, pp. 22-23.)

6 En fait, l’ordre du Temple n’a pas été aboli, dissout ni supprimé, mais seulement suspendu « provisoirement », comme l’avait rappelé René Guénon (cf. Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage, tome II, p. 130). Robert Graffin (L’Art templier des Cathédrales. Celtisme et tradition universel, 1993, p. 98) fait partie des rares auteurs à l’avoir souligné : « N’oublions pas toutefois qu’ils [les Templiers] ne furent pas dissous mais, selon la formule officielle, ’’suspendus à titre de provision’’. La forme que prit l’Ordre au médiéval n’était qu’un manteau temporaire. Quant au Temple cosmique, intemporel, il est, lui, hors d’atteinte, et ne se prive pas, ici ou là, de se manifester de façon formelle ou informelle. » Cela suffit à couper court à toute spéculation sur une quelconque sorte de « résurrection templière ». Cela va en outre dans le sens d’un Alfred Weysen, auteur de la magistrale enquête sur L’Île des Veilleurs (1972), qui appelait « templistes » les membres des organisations initiatiques (comme la Massenie du Saint-Graal ou la Fede Santa), qui ont géré, au fil des âges, la mission transcendante à laquelle ont oeuvré les Templiers au Moyen Âge. (Ajoutons que c’est Weysen qui a avancé l’hypothèse provençale sur la véritable identité du premier maître du Temple : pour lui c’était Hugues de Bagarry, ancien nom du village qui s’appelle maintenant Le Bourguet, dans le pays du Verdon, région où Weysen avait identifié et cartographié un immense zodiaque de 30 km de diamètre.)

7 C’est l’occasion de signaler que le village occitan de Pins-Justaret, non loin de Toulouse, doit son nom aux Pinós, ainsi que la famille de La Tour du Pin également (qui est située dans le Viennois, juste à côté du Vivarais, le fief de Hugues de Pagan). La signature de cette lignée, dans l’héraldique, est la pomme de pin, comme l’indique La Vraye et Parfaite Science des Armoiries de Pierre Palliot, p. 549, pour la famille catalane de Pinós et la famille provençale des Pins. Ajoutons que la pomme de pin, ou pigne, semble bien désigner l’héritage ésotérique attaché aux Goths, aux Hébreux et aux Templiers, que nous venons de mentionner, dans la mesure où la pigne réfère à la glande pinéale, la glande endocrine qui commande sur le plan hormonal le centre subtil du « troisième œil », lui-même associé à l’acquisition de la connaissance initiatique. Le chakra du 3e œil, en effet, appelé l’« œil frontal », est aussi appelé « l’œil qui voit tout », ce qui correspond au stade où l’initiation, de virtuelle, est devenue effective (pour reprendre les termes de René Guénon) : cela désigne a minima la capacité à percevoir la réalité cachée derrière les apparences.

8 Voir Jean-Luc Alias, Acta Templorarium. La Prosopographie des Templiers, Les 3 Spirales, 2002, p. 323.

9 Alain Gournet, Les Templiers et la Crucifixion. Étude du chapiteau de la crucifixion de saint-Pierre à l’église de la commanderie templière de Montsaunès, chez l’auteur, au 21, rue de l’Église, 11580 Missègre. Disponible également à la Librairie des Chercheurs à Rennes-le-Château.

10 C’est là aussi un héritage doctrinal wisigothique, cathare et templier. Notre-Dame, qui avait tant d’importance pour les Templiers, désigne en fait Marie-Madeleine, l’Epouse, et non la Vierge-Marie, la Mère. (Voir par exemple Kris Darquis et Jacques Lefranc, L’Arc de Roseline. Le secret templier de Rennes-le-Château, 2015 et 2023.)

11 Michael Baigent, L’Énigme Jésus. Mensonges et incohérences des Évangiles et de l’Église sur Jésus, Le Cherche-Midi, 2006, et J’ai Lu, 2007. — Baigent est l’un des trois co-auteurs (avec Richard Leigh et Henry Lincoln) de L’Énigme sacrée (1983), le fameux best-seller sur Rennes-le-Château (qui sera pillé vingt ans plus tard par Dan Brown et son Da Vinci Code). Baigent et Leigh ont également publié une remarquable étude sur La Bible confisquée. Enquête sur le détournement des manuscrits de la Mer Morte (Plon, 1992).

12 Le titre de « Fils de Dieu » existait bien avant Jésus-Christ, car il désignait un stade initiatique en vigueur chez les Esséniens, ainsi que l’ont montré les manuscrits de Qumran, apportant ainsi « la preuve que le titre de ’’Fils de Dieu’’, dont on attribuait jusque-là l’usage exclusif à Jésus, avait été employé précédemment dans un contexte judaïque » (Baigent, ibid., p. 270). — Ce constat rejoint la citation d’un manuscrit templier d’origine catalane dans lequel « le Jésus des Écritures est dit Fils de l’Esprit-Dieu et non l’incarnation de l’Esprit-Dieu lui-même » (Alain Desgris, L’Ésotérisme templier. Le livre des mystères et des révélations, Guy Trédaniel, 1998, p. 361).

13 Origène, l’un des premiers « Pères de l’Eglise », disait que les récits consignés dans les Evangiles canoniques n’avaient pas de réalité historique et qu’ils devaient être compris symboliquement : « certaines choses ne peuvent pas être admises historiquement, mais peuvent être acceptées spirituellement ». Origène est mort en 253, et quelques décennies plus tard, la maffia cléricale aux ordres de Constantin s’est mise à imposer sa lecture au pied de la lettre des Evangiles, attribuant une valeur historique à des récits qui, jusqu’alors, en étaient dépourvus, et auxquels personne n’avait besoin d’en attribuer une. La fête de l’Ascension, par exemple, n’apparut qu’à la fin de ce même IVe siècle, toujours pour appuyer la croyance en la nature divine de Jésus-Christ. Autre exemple : l’Évangile de Marc, le plus ancien des quatre, a été composé à la fin du Ier siècle, mais l’épisode de la Résurrection est absent de la version originale et n’a été ajouté qu’à la fin du IVe siècle. (Les plus anciennes versions connues de cet évangile s’arrêtent au ch. XVI, v. 8.) De fait c’est en 367 que l’évêque Athanase d’Alexandrie dressa la liste des textes destinés à former le Nouveau Testament, liste ensuite ratifiée au concile d’Hippone en 393 puis au concile de Carthage en 397. Et comme l’avaient déjà bien résumé Baigent, Leigh et Lincoln dans L’Énigme sacrée en 1983 (pp. 312-313), l’un des objectifs, pour les scribes romains, fut que le récit de la Crucifixion soit conforme (ou corresponde) aux prophéties de l’Ancien Testament, de manière à faire croire que celui-ci était désormais aboli et que la religion catholique devait désormais remplacer la religion judaïque.

14 L’arrogance et la stupidité sectaires d’un « père de l’église » comme Tertullien eurent là l’occasion de s’illustrer en décrétant que Satan avait prévu l’arrivée du Christ et qu’il avait voulu en atténuer l’impact en la caricaturant à l’avance en suscitant le faux dieu Mithra. Pourquoi pas…!

15 Ô combien significative s’avère la filiation doctrinale ainsi établie entre Gnostiques, Kabbalistes et Templiers, sans oublier les Cathares, qui, tous, partagèrent et cultivèrent cette évidence : il est nécessaire de partir d’un Jésus individuel et humain pour en arriver à comprendre, connaître et réaliser le Christ universel et divin. Le dogme de Nicée est purement et simplement rédhibitoire au point de vue de la raison, de l’intelligence et de la connaissance : à partir du moment où l’on y adhère, il empêche et interdit toute possibilité de compréhension et de libération. Impressionnantes apparaissent ainsi la fourberie et la perversité des décisions de Nicée, sans parler de la haine et du mépris implicites qu’il faut envers le genre humain pour prétendre lui imposer un carcan mental et moral aussi indigne et indigent, humiliant et déshonorant, aliénant et mortifère.

16 C’est-à-dire s’assurer le Paradis après la mort, autre invraisemblable stupidité dogmatique, la secte romaine ayant dû, pour l’imposer, combattre et interdire une authentique réalité, celle de la transmigration des âmes.

17 Saül de Tarse fit partie des milieux insurrectionnels juifs qui ont provoqué le grand incendie de Rome en 64, suite auquel Néron a déclenché en représailles les premières persécutions contre les chrétiens. Par la suite la maffia catholique accusera évidemment Néron d’avoir provoqué cet incendie. — Saül de Tarse, avant de renier le judaïsme pour se lancer dans la fabrication de ce pseudo-christianisme qui s’imposera sous le nom de « catholicisme » à la suite de Nicée, fut d’abord un fanatique judaïque et tueur de chrétiens, à commencer par Étienne, le premier martyr chrétien, à la lapidation duquel il participa. — Il est à noter ici, sans pouvoir y insister davantage pour l’instant, que cet Étienne semble avoir été inventé a posteriori pour dissimuler Jacques le Juste, frère de Jésus, que Saül de Tarse réussit à faire condamner et exécuter. Du moins est-ce la thèse avancée par Robert Eisenman, le grand spécialiste des manuscrits de Qumran. En fait, « dans Les Manuscrits de la mer Morte révélés, Eisenman et Wise expliquent qu’il est impossible de faire la distinction entre les idées et la terminologie associées à la communauté de Jérusalem dirigée par Jacques le Juste, et les documents réunis dans les manuscrits de la mer Morte » (Baigent, ibid., p. 343). Cela expliquerait pourquoi les premiers vrais Templiers, les Catalans d’Hug de Pinós, ont pénétré Jérusalem par la porte de Saint-Étienne. C’est en fait sur les traces de Jacques le Juste qu’ils ont marché, à la découverte de son héritage : celui de la véritable chrétienté des origines.

18 Une hypothèse intéressante (étayée par Kris Darquis) est que Ponce Pilate et sa femme, Claudia Procula, originaire de Narbonne et proche de Marie-Madeleine, ont aidé celle-ci et les siens, dont Jésus-Christ, à s’embarquer pour les Corbières. Cette hypothèse apporte en effet davantage de réponses qu’elle ne soulève de nouvelles questions.